Einleitung: Das Meeting, das keiner vergisst

Freitagmorgen, 8:30 Uhr. Das Führungsteam eines mittelständischen Unternehmens sitzt zusammen. Der Change-Manager stellt das neue Zielbild vor – modern, strategisch, logisch. Und trotzdem: Schweigen. Gekreuzte Arme. Verengte Augen. Dann ein erster Kommentar: „Das hatten wir schon mal.“ Was folgt, ist keine sachliche Diskussion, sondern Widerstand. Offen, unterschwellig, ironisch, hartnäckig.

Willkommen im echten Leben. Willkommen im Change.

Die Realität zeigt: Veränderung scheitert nicht am Flipchart, sondern am Menschen. Und dort beginnt auch der Widerstand.

Was ist Widerstand im Change?

Widerstand ist kein exotisches Phänomen – er ist ein systemischer Bestandteil jeder Veränderung. Er zeigt sich:

- als aktive Ablehnung (z. B. offene Kritik, Boykott, Zynismus)

- als passive Verweigerung (z. B. Rückzug, Demotivation, Verzögerung)

- als emotionale Reaktion (z. B. Angst, Wut, Frust)

Je nach Kultur, Führung und individueller Situation kann er offen oder verdeckt auftreten. Wichtig: Widerstand ist kein Zeichen von Faulheit – sondern von Bedeutung.

Menschen wehren sich nicht gegen Veränderung – sie wehren sich gegen den Verlust von Sicherheit, Einfluss oder Identität.

Warum entsteht Widerstand?

Widerstand ist menschlich – und hat viele Ursachen:

- Verlustangst: Wenn Menschen befürchten, ihre Rolle, Bedeutung oder Sicherheit zu verlieren

- Vertrauensmangel: Wenn der Wandel als Führungsthema „von oben“ übergestülpt wird

- Überforderung: Wenn die Veränderung zu schnell, zu komplex oder zu schlecht erklärt ist

- Negative Erfahrungen: Wer früher Change-Prozesse erlebt hat, die scheiterten oder unfair abliefen, wird skeptisch

- Fehlende Beteiligung: Wer nicht mitwirken darf, fühlt sich nicht verantwortlich – sondern ausgeliefert

Sportbezug: Als der Handball sich neu erfand

Ende der 1990er-Jahre wurde im Handball eine grundlegende Regeländerung eingeführt: die sogenannte „Schnelle Mitte“. Diese erlaubte es Mannschaften, nach einem Gegentor sofort wieder anzustoßen – ohne den Ball erst zur Mittellinie tragen zu müssen. Das Spiel wurde dadurch schneller, dynamischer – und torreicher.

Die Folgen waren tiefgreifend:

- Einige Spieler – darunter Top-Performer, Bundesligaspieler und Nationalspieler – kamen mit der neuen Dynamik nicht zurecht. Ihr bisheriger Spielstil funktionierte nicht mehr.

- Andere Spieler nutzten die neue Freiheit, passten sich an und entwickelten sich weiter.

- Auch ganze Vereine, die einst zur sportlichen Elite gehörten, verschwanden nach und nach von der Bildfläche – weil sie sich nicht auf die neue Handballrealität einstellten.

Diese Regeländerung betraf die ganze Handballwelt weltweit – und war ein Paradebeispiel für einen globalen Change-Prozess, der Gewinner und Verlierer hervorgebracht hat.

Wer Veränderung ignoriert, wird irgendwann vom Spielfeldrand zusehen – egal wie groß sein Talent einmal war.

Widerstand war in diesem Fall kein individuelles Problem – sondern ein strukturelles Risiko für Karrieren und Clubs weltweit.

Das könnte Dich auch interessieren: Change beginnt im Kopf – aber wo genau?

Der größte Fehler: Widerstand ignorieren

Viele Führungskräfte hoffen, dass Widerstand einfach verschwindet. Oder sie bekämpfen ihn mit Argumenten, Druck oder Appellen.

Das Ergebnis: Der Widerstand geht in den Untergrund – wird leise, aber wirksam.

Wer Widerstand nicht anspricht, verliert Vertrauen. Wer ihn bekämpft, verliert Menschen. Wer ihn versteht, gewinnt Bewegung.

Die emotionale Landkarte der Veränderung

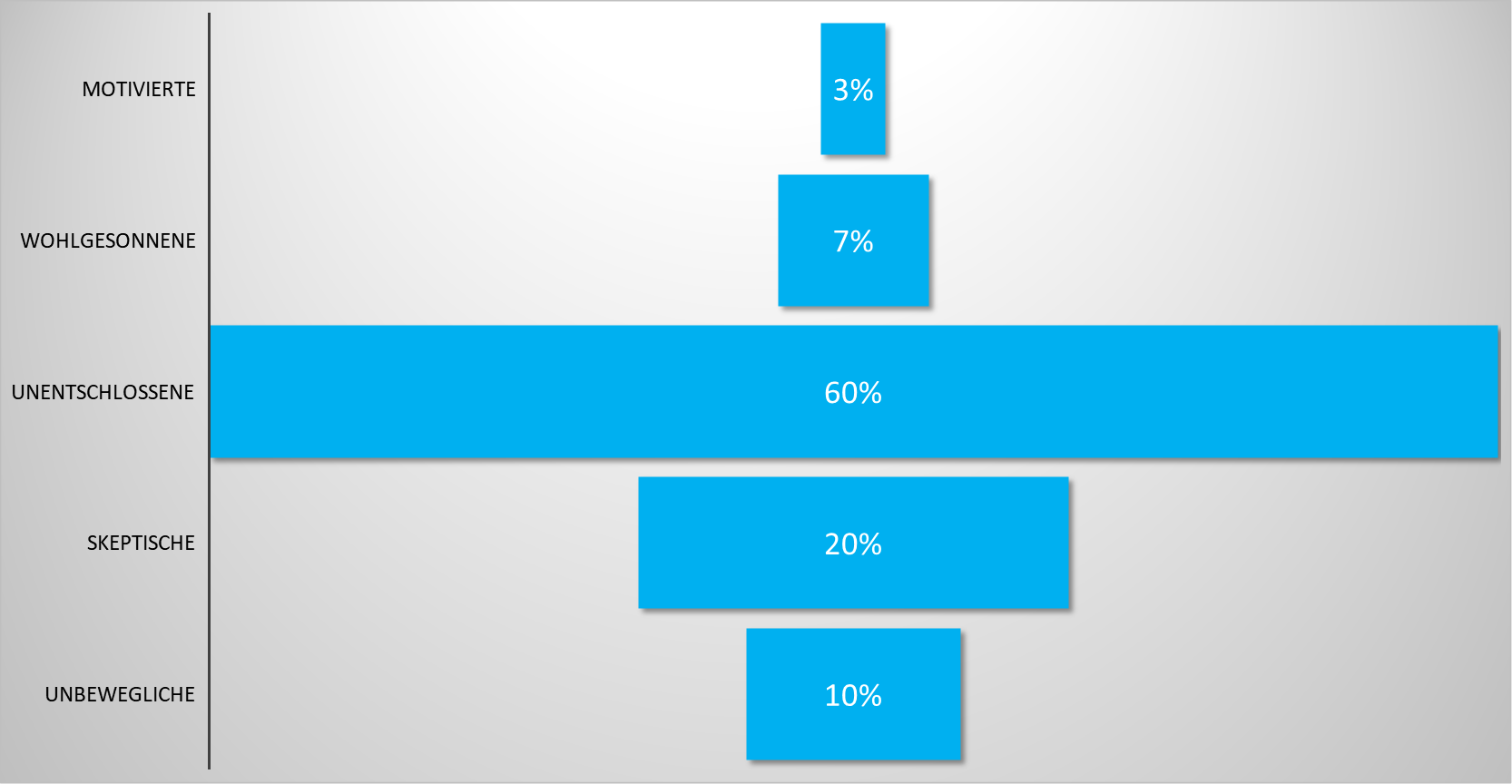

Wer Change begleitet, führt keine homogene Gruppe – sondern ein emotionales Spektrum. Eine hilfreiche Annäherung ist die folgende Verteilung von Einstellungen gegenüber Veränderungsprozessen, basierend auf typischen Reaktionen:

- Die motivierte Partei (3 %): Sie begrüßen den Wandel aktiv und freuen sich auf Neues.

- Die wohlgesonnene Partei (7 %): Sie hoffen, dass die Veränderung etwas Gutes bringt, halten sich aber noch zurück.

- Die unentschlossene Partei (60 %): Sie sind unsicher, schwanken zwischen Hoffnung und Sorge, beobachten genau. Ihre Haltung entscheidet sich durch Kommunikation, Vertrauen und sichtbare Erfolge.

- Die skeptische Partei (20 %): Sie sind kritisch, teils ängstlich oder wütend, sehen vor allem Risiken. Sie lassen sich nur durch echte Erfahrungen überzeugen.

- Die unbewegliche Partei (10 %): Sie lehnen Veränderung strikt ab – oft unabhängig von Argumenten oder Fakten.

Diese Aufteilung zeigt: Die Mehrheit ist beeinflussbar – aber nicht von selbst. Kommunikation, Beteiligung und transparente Führung entscheiden darüber, in welche Richtung sich diese 60 % entwickeln.

Führung im Change heißt nicht, alle zu überzeugen. Es heißt, die Beweglichen zu begleiten – und die Blockierer nicht die Richtung bestimmen zu lassen.

Wie Führung mit Widerstand umgehen kann

- Zuhören statt überzeugen: Nimm Sorgen ernst. Frage: „Was genau macht dir Bauchschmerzen?“

- Widerstand sichtbar machen: In Meetings oder Einzelgesprächen offen ansprechen – mit Respekt.

- Sinn & Zielbild kommunizieren: Wieder und wieder. Ohne Sinn keine Richtung.

- Beteiligung ermöglichen: Wer mitgestaltet, übernimmt Verantwortung.

- Emotionen anerkennen: Auch Trauer, Wut oder Angst brauchen Raum.

Geduld zeigen: Nicht alle sind gleichzeitig bereit für den Wandel.

Führungstipp aus der Praxis

Wenn du merkst, dass eine Person besonders stark blockiert – frag dich: Wo könnte ihr persönlicher Schmerzpunkt liegen? Und wer könnte helfen, Vertrauen aufzubauen?

Change braucht Führung – und Führung braucht Geduld, Empathie und eine gute Portion Menschenkenntnis.

Fazit: Widerstand ist Energie

Widerstand ist kein Fehler im System – er ist ein Feedback. Ein Hinweis darauf, dass Menschen sich betroffen fühlen.

Die beste Führung erkennt Widerstand nicht als Störung – sondern als ungeschminkte Rückmeldung:

„Ich bin noch nicht so weit – aber ich will verstanden werden.“

Und das ist der Anfang echter Veränderung.

Das könnte Dich auch interessieren: Stakeholder-Analyse

FAQ

Was versteht man unter Widerstand im Change Management?

Widerstand bezeichnet emotionale, kognitive oder verhaltensbezogene Reaktionen auf Veränderung, die den Wandel bremsen oder blockieren.

Wie erkenne ich Widerstand frühzeitig?

Durch Körpersprache, fehlendes Engagement, ironische Bemerkungen oder ungewöhnlich hohe Fehlzeiten. Achte auf die Zwischentöne.

Wie gehe ich als Führungskraft am besten damit um?

Durch offene Gespräche, emotionale Sicherheit, Beteiligung und wiederholte Kommunikation des Sinns.

Ist Widerstand immer negativ?

Nein. Er zeigt, dass Menschen noch beteiligt sind. Schlimmer wäre Gleichgültigkeit.

Glossar

- Reaktanz: Psychologische Abwehrreaktion auf empfundenen Freiheitsverlust.

- Change-Fatigue: Erschöpfung durch zu viele aufeinanderfolgende Veränderungsprozesse.

- Psychologische Sicherheit: Gefühl, sich ohne Angst äußern zu dürfen.

- Offener Widerstand: Sichtbare Ablehnung, z. B. durch Kritik oder Verweigerung.

- Verdeckter Widerstand: Passive oder indirekte Blockade, z. B. durch Rückzug oder Ironie.

Autorenbox

Andreas Klement ist Leadership-Coach, Speaker und Autor mit Wurzeln im Leistungssport. Er begleitet Unternehmen, Teams und Führungskräfte durch dynamische Veränderungsprozesse – mit Klarheit, Haltung und Humor.

👉 Mehr unter: www.andreasklement.de

Über Andreas Klement

Andreas Klement ist Moderator, Speaker und Kommentator. Als Stimme von Sportdeutschland.TV begleitet er Handballspiele und verbindet seine Leidenschaft für den Sport mit seiner Expertise als Leadership-Coach. Beim Krombacher FanTalk Eintracht Hagen bringt er Fans, Spieler und Experten zusammen – immer mit dem Ziel, Emotionen erlebbar zu machen.